在資訊爆炸的時代,消費者每天要接觸的視覺資訊多達3000條以上。在這樣的環境下,如何讓產品資訊在碎片化的傳播中脫穎而出,成為了關鍵問題。Inspirr Creation指出:「產品的質量固然重要,但若缺乏良好的表現形式,也只能流於平庸。」

那麼,如何突破傳統框架,創作出能夠打動人心的平面設計作品呢?答案就藏在「互動多媒體設計」這一新穎的表現形式中。

從靜止到流動:平面設計的正規化轉移

傳統平面設計如同一個精美的畫框,將資訊固定在靜態的空間裡;而互動多媒體設計則像是開啟了一扇窗,讓觀者能夠探身進去,與內容進行雙向交流。這種轉變不僅是技術上的革新,更是設計思維的根本性變革。

事實上,平面設計的互動化轉型並非拋棄傳統設計原則,而是在保持視覺美感的基礎上,增加了時間維度和互動維度。優秀的互動平面設計作品依然需要遵循色彩、排版、構圖等基本設計法則,但這些元素不再是被動地等待欣賞,而是主動引導觀者參與一場視覺對話。

互動多媒體設計如何賦予平面動感?

互動多媒體設計的最大魅力在於其能夠「將靜止的平面畫面動感化,將無聲的世界有聲化」,這種多感官的刺激創造了更深刻、更難忘的體驗。當消費者不僅能看到,還能聽到、觸控甚至影響設計內容時,品牌與受眾之間的連線便更加牢固。

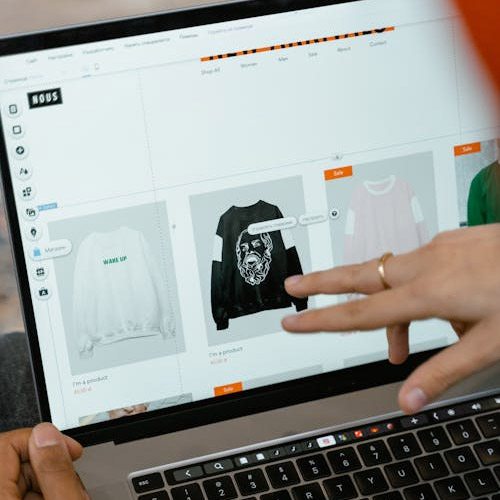

以產品包裝設計為例,傳統平面設計受材質和印刷技術的限制,所能傳達的資訊有限。但現在,透過AR技術,一個普通的產品包裝可以成為通往豐富數位內容的入口。消費者只需用手機掃描包裝,就能觀看產品製作過程、獲取使用教程,甚至參與品牌互動遊戲。這種沉浸式體驗不僅讓消費者「更加清楚地瞭解產品的各種效能」,更在情感層面建立了品牌與消費者的紐帶。

進一步來說,這種互動體驗滿足了現代消費者對透明度和參與感的雙重需求。當消費者能夠透過互動方式探索產品細節、追溯來源,甚至自定義虛擬體驗時,他們對品牌的信任感和忠誠度自然會隨之提升。

如何將互動多媒體與平面設計融合?

互動多媒體與平面設計的深度融合,實質上是技術驅動力與創意表現力的協同共進。這一創新實踐要求設計從業者具備三重維度的能力整合:

首先,動態圖形設計作為平面設計的自然延伸,正透過技術工具實現視覺語言的革命性突破。藉助After Effects的時間軸編輯功能與Cinema 4D的立體建模能力,原本靜態的標誌系統、文字排版及圖形元素被賦予了生命律動。這種轉變並非簡單地新增動畫,而是在保持品牌核心識別特徵的基礎上,透過微互動設計構建情感連線。當企業標誌隨使用者操作產生呼吸式變形,或網頁元素對觸控行為作出即時反饋時,這種動態表達能夠將使用者體驗層級從功能滿足提升至情感共鳴。

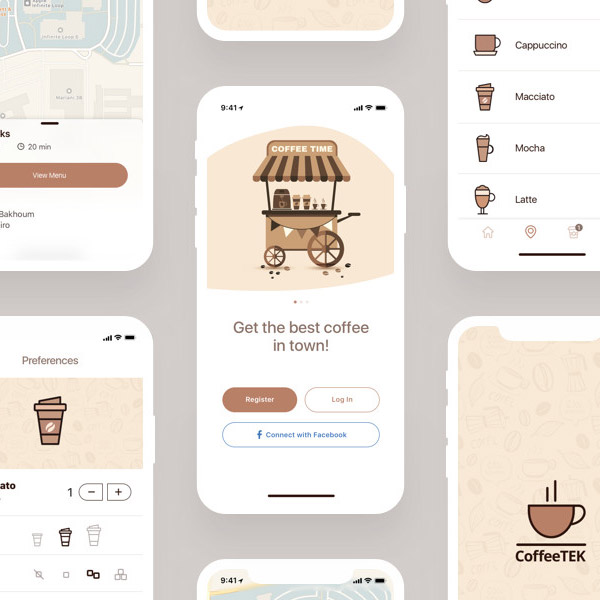

其次,擴增實境技術(AR)的介入,使平面設計突破了傳統二維載體的物理限制,開啟了空間計算的全新維度。設計師的創作思維正從單一視覺構圖轉向多層次體驗架構:在靜態表現層,透過視覺張力吸引使用者注意;在互動層,利用AR標記點觸發3D模型展示、產品功能演示等深度資訊;在社交傳播層,設計可分享的AR內容促使使用者自發傳播。這種三階段設計邏輯,使海報、雜誌、包裝等傳統媒介成為連線現實與數位世界的入口,實現了「一物多型」的跨維度傳播。

值得關注的是,這種融合並非技術與藝術的簡單疊加,而是需要建立系統化的設計思維:在動態設計中把握品牌基因的動態轉譯,在AR應用中平衡技術可行性與使用者認知負荷,最終實現形式創新與功能實用的有機統一。

未來的平面設計師需要平衡技術創新與人文關懷,在互動設計中保留思考的空間和美的感受。優秀的互動設計應該像是與使用者的一場優雅舞蹈——引導但不強迫,驚喜但不困惑,豐富但不冗餘。

平面設計的本質從未改變——它是視覺溝通的藝術。互動多媒體只是為這種溝通提供了更多元的管道和更豐富的詞彙。當靜態設計「活」起來,它不僅抓住了消費者的注意力,更創造了難忘的體驗和深厚的情感連線。

在這個注意力經濟時代,能夠與受眾對話的平面設計不再只是選擇,而是必然。與其被動地見證這場變革,不如主動擁抱互動多媒體帶來的無限可能,讓你的設計不僅被看到,更被體驗、被記住、被喜愛。

.png)