2013 年,當 iOS 7 的更新提示如一場風暴,席捲全球數億臺蘋果裝置時,許多使用者的第一反應猶如遭遇了一場突如其來的視覺地震——困惑與質疑交織:「圖示為何變得如此扁平?」、「毛玻璃效果究竟有何意義?」……

這場由喬納森・艾夫精心策劃的設計變革,絕非簡單的技術升級,而是一場對「網絡產品本質」的深度探尋與重新定義。對於網頁設計師與 APP 開發者而言,iOS 7 的問世宛如一聲驚雷,瞬間打破了行業的平靜,迫使整個行業重新審視設計邏輯、使用者習慣與技術邊界,開啟了網絡產品設計的新紀元。

iOS 7 系統有哪些值得大家關注的重點?

● 介面設計:從擬物到扁平的顛覆性跨越

iOS 7 毅然決然地拋棄了擬物化設計的厚重陰影、皮革紋理與木質邊框,轉而擁抱「扁平化設計」(Flat Design)風格。這一轉變,猶如一場藝術領域的革命,帶來了諸多核心特點:

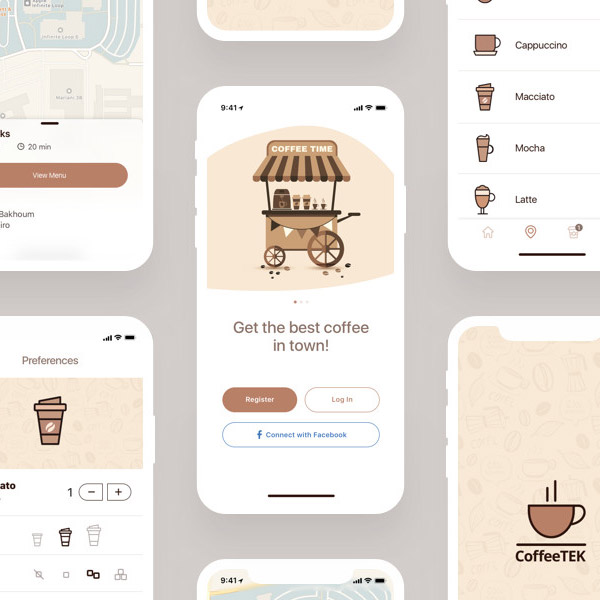

去裝飾化:按鈕與圖示摒棄了繁瑣的裝飾,僅保留基本幾何形狀與純粹色彩,如同為視覺做了一場減法手術,大大減少了視覺干擾,讓使用者能夠更加專注於核心內容。

層次感營造:透過半透明毛玻璃效果(Blur)與動態層疊,在看似扁平的介面中巧妙構建出空間深度。這種設計手法,就像在二維的畫布上創造出了三維的立體感,讓使用者在使用過程中感受到豐富的層次變化。

動畫潤滑:細微的過場動畫,如縮放、漸變等,如同細膩的潤滑劑,強化了操作的連貫性與直覺性。每一次點選、滑動,都伴隨著流暢的動畫效果,讓使用者彷彿在與裝置進行一場無聲的對話。

這種設計變革,不僅僅是美學風格的轉向,更是對「內容為王」理念的深刻實踐。介面不再是喧賓奪主的裝飾,而是成為了內容的優雅容器,將使用者的注意力自然地引導至核心資訊上。

● 功能設計:體驗的無縫融合之旅

iOS 7 在功能設計上,致力於強化系統功能的整合性,為使用者帶來更加無縫的體驗:

控制中心:從螢幕底部滑出的快捷面板,如同一個神奇的魔法口袋,將常用功能,如 Wi-Fi、手電筒等集中管理。使用者無需在繁瑣的設定選單中尋找,只需輕輕一滑,即可快速呼叫所需功能,大大提升了操作的便捷性。

多工處理:以卡片式預覽取代此前的圖示切換,這一創新設計讓使用者能夠更加直觀地檢視和管理正在執行的應用程式。透過簡單的滑動操作,使用者可以輕鬆切換應用,提升了操作效率,彷彿在數字世界中擁有了一個高效的「工作管理員」。

AirDrop 與 Safari 優化:強調裝置間協作與瀏覽體驗的流暢性。AirDrop 實現了裝置之間的快速檔案共享,讓使用者可以輕鬆地將照片、影片等檔案分享給身邊的朋友;而 Safari 的優化則讓網頁瀏覽更加迅速、穩定,為使用者帶來了更加愉悅的上網體驗。

這些功能背後的設計理念,是蘋果對「無縫體驗」的不懈追求——技術應服務於直覺,而非讓使用者去適應技術。在 iOS 7 的世界裡,使用者可以更加自然、流暢地與裝置進行互動,彷彿裝置成為了自己身體的延伸。

iOS 7 系統的上線,對網頁設計師有著怎樣深遠的影響?

● 設計語言的跨平臺遷移浪潮

iOS 7 的扁平化設計如同一股強勁的潮流,迅速席捲了網頁設計領域。設計師們開始深刻意識到:

一致性需求:使用者在 APP 與網頁間的切換應無縫銜接,統一的設計語言能夠降低學習成本,讓使用者在不同平臺之間感受到一致的體驗。就像在不同風格的餐廳中,如果都能品嚐到熟悉的味道,使用者會感到更加舒適和自在。

載入效率優化:去除多餘的紋理與陰影,減少資源消耗,契合響應式網頁的效能要求。在當今快節奏的網路時代,使用者對網頁的載入速度有著極高的要求。扁平化設計透過簡化元素,讓網頁能夠更快地載入,為使用者節省了寶貴的時間。

例如,微軟的 Metro 設計與 Google 的 Material Design 雖路徑不同,但均體現了「內容優先」與「跨裝置協同」的邏輯。它們都在追求一種簡潔、高效的設計風格,讓使用者能夠在不同的裝置上獲得一致的優質體驗。

● 動效設計的戰略價值凸顯

iOS 7 的微動畫為網頁設計師帶來了全新的思考角度:「動畫不應是炫技,而是引導。」

功能性動效:如頁面轉場的淡入淡出、表單輸入的即時反饋等,能夠明確操作結果,讓使用者清楚地知道自己的操作是否成功。就像在黑暗中行走時,路燈的指引讓我們能夠更加安全、準確地前行。

情感化設計:流暢的動畫可以提升使用者的愉悅感,強化品牌記憶。一個精心設計的動畫效果,就像一首動聽的音樂,能夠在使用者心中留下深刻的印象,讓使用者對品牌產生好感。

如今,CSS3 與 JavaScript 庫(如 GSAP)已成為實現網頁動效的標準工具,而這股風潮正源自移動端系統的先行試水。網頁設計師們藉助這些工具,能夠更加輕鬆地實現各種精美的動畫效果,為使用者帶來更加生動、有趣的網頁體驗。

● 適應「觸控優先」的互動邏輯轉變

iOS 7 的按鈕設計更大、間距更寬,這一細節暗示了手指操作的精準度需求。網頁設計師需要同步調整設計策略:

觸控友好佈局:按鈕尺寸與間距需符合手指點選範圍,選單設計需避免懸停依賴。在移動裝置上,使用者主要透過手指進行操作,因此設計師需要確保按鈕足夠大,讓使用者能夠輕鬆點選,避免出現誤操作的情況。

手勢相容性:如滑動翻頁、雙指縮放等手勢應在網頁中獲得支援。隨著移動裝置的普及,手勢操作已經成為使用者習慣的一部分。網頁設計師需要將這些手勢融入到設計中,讓使用者能夠更加自然、流暢地瀏覽網頁。

iOS 7 系統的上線,對APP開發者有哪些新的啟示?

● 開發正規化的深刻轉變

iOS 7 的 API 更新(如 UIKit 動畫框架、毛玻璃效果實現)對開發者提出了新的要求:

擁抱原生體驗:自定義控制元件需貼合系統動畫曲線與互動邏輯,避免「割裂感」。一個與系統風格不一致的 APP,就像一件不合身的衣服,會讓使用者感到不舒服。開發者需要深入研究系統的設計規範,確保自己的 APP 能夠與系統完美融合。

效能與美學的平衡:半透明與動畫效果需依賴 GPU 加速,開發者需優化渲染效率。在追求美觀的同時,不能忽視 APP 的效能。一個卡頓、不流暢的 APP,即使介面再精美,也會讓使用者失去耐心。

例如,許多開發者透過 Core Animation 重寫介面,以實現與系統一致的 60 幀流暢度。他們就像一群技藝精湛的工匠,精心打磨每一個細節,讓 APP 在效能和美學上達到完美的平衡。

● 跨版本相容的挑戰與應對

iOS 7 上線後,大量舊版 APP 因介面風格衝突而被迫更新。這給開發者帶來了深刻的啟示:

設計系統的前瞻性:程式碼結構應預留適配空間,以快速響應系統升級。在開發 APP 時,開發者需要考慮到未來系統的更新和變化,設計出具有彈性的程式碼結構,以便能夠輕鬆地進行適配和調整。

使用者習慣的過渡管理:如提供漸進式教程,幫助使用者適應新互動模式。當 APP 的介面和互動方式發生較大變化時,使用者可能會感到困惑和不適。開發者需要透過提供詳細的教程和引導,幫助使用者逐步適應新的互動模式,減少使用者的學習成本。

● 生態協同的延伸思考

iOS 7 的 AirDrop 與 iCloud 整合,推動了開發者關注「裝置聯動」場景:

多端資料同步:如透過 CloudKit 實現即時資料共享。在當今多裝置使用的時代,使用者希望能夠在不同的裝置上隨時隨地訪問自己的資料。開發者需要利用 CloudKit 等技術,實現資料的實時同步,讓使用者的資料在不同裝置之間無縫流轉。

場景化服務:如根據使用者位置自動切換手機與平板的功能介面。透過結合使用者的位置資訊,開發者可以為使用者提供更加個性化的服務。例如,當使用者靠近商場時,APP 可以自動推送商場的優惠資訊和導航指引,讓使用者感受到更加貼心的服務。

爭議與反思:扁平化設計有哪些不容忽視的缺點?

儘管 iOS 7 引領了設計風潮,但其爭議從未停止:

辨識度降低:過度簡化的圖示曾導致使用者操作困惑。扁平化設計追求簡潔,但有時過於簡潔的圖示會讓使用者難以分辨其功能,就像在一幅抽象畫中尋找具體的形象,讓人感到迷茫。

可訪問性問題:低對比度色彩與細小字型對視障使用者不友好。在設計過程中,我們不能只考慮美觀和時尚,而忽視了使用者的特殊需求。一個真正優秀的設計,應該是包容性的,能夠讓所有使用者都能夠輕鬆使用。

這些問題提醒從業者:設計趨勢需與使用者需求平衡。近年來興起的「半扁平設計」(Semi-Flat)即在扁平基礎上,透過輕微陰影與漸變恢復層次感,正是對極簡主義的理性修正。它就像在簡潔與實用之間找到了一條中間道路,既保留了扁平化設計的簡潔優勢,又透過適當的層次感提升了圖示的辨識度和可訪問性。

對於設計師與開發者而言,與其追逐單一風格,不如深耕「使用者認知邏輯」:無論介面如何演變,直覺、高效與情感共鳴永遠是產品的核心。在未來的設計道路上,我們需要不斷探索和創新,以使用者為中心,打造出更加優秀、更加人性化的網絡產品,引領網絡世界走向更加美好的未來。

.png)